はじめに

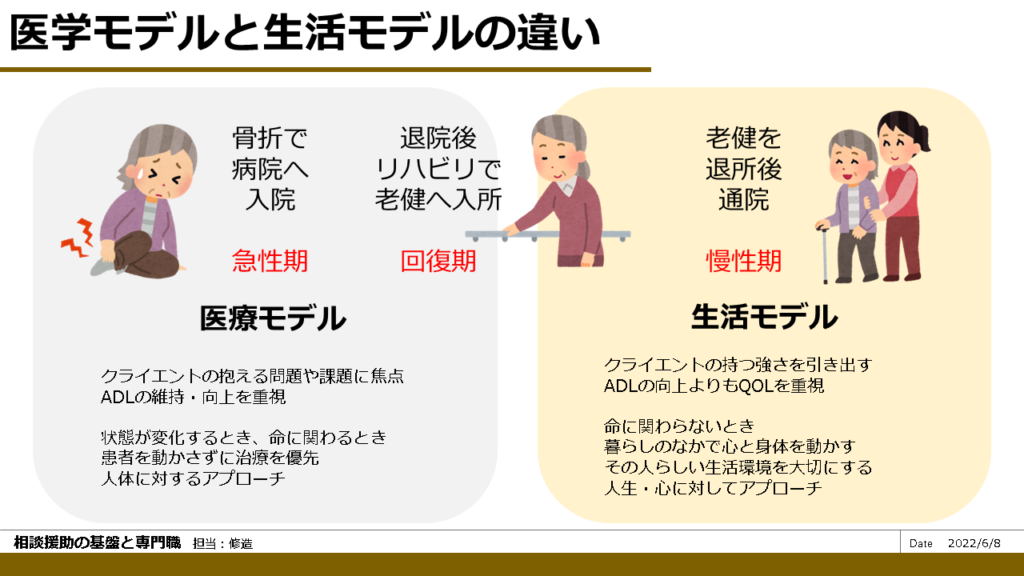

元々、ケースワークでは医学モデルの考え方でその理論が発展してきました。このモデルは、クライエントを支援するうえで個人の持つ課題・問題に着目する視点です。

一方の生活モデルは、クライエントが本来持っている強さや環境に焦点を当てて支援を進めます。医学モデルと比べて、どのように違うのか詳しく見ていきます。

この記事を読めば、これが分かる!

- 医学モデルの概要

- 生活モデルの概要

- 医学モデルと生活モデルの違い

参照した文献はこちら

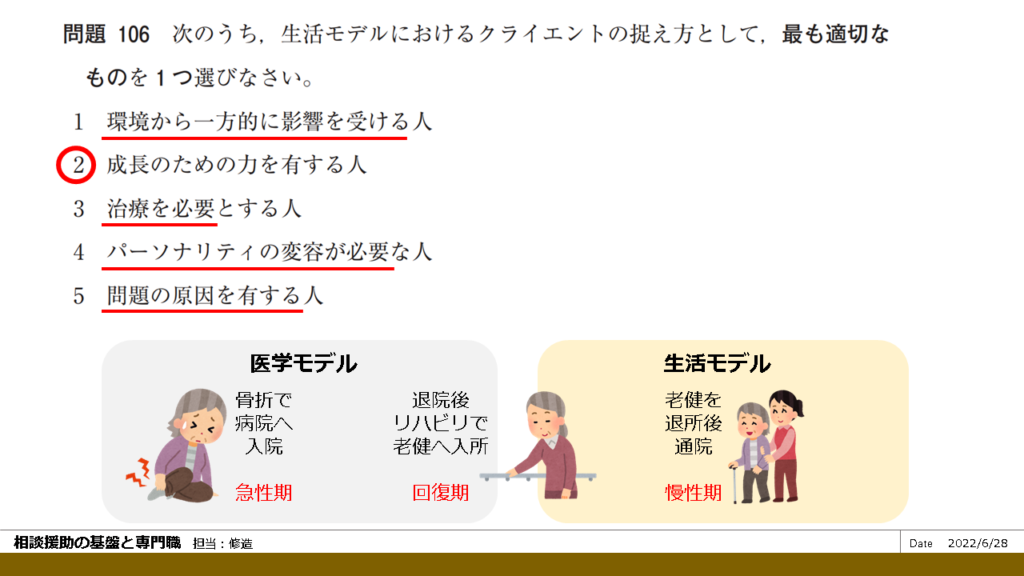

第33回 問題106(社会福祉士国家試験 過去問題)

次のうち,生活モデルにおけるクライエントの捉え方として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 環境から一方的に影響を受ける人

2 成長のための力を有する人

3 治療を必要とする人

4 パーソナリティの変容が必要な人

5 問題の原因を有する人

解説

正答:1

医学モデルと生活モデルの違い

次の画像をご覧下さい。

このように、患者・利用者の現在の状況によって着眼点・アプローチの方法が異なります。

以下、各選択肢を見ながらこれらの違いについて、より理解を深めていきましょう。

選択肢1:誤り

「環境から一方的に影響を受ける人」は生活モデル的な考え方ではありません。

生活モデルは個人と環境の交互作用に焦点を当て、クライエントの抱える問題は、人と環境の接点において生じるという考え方を持ちます。

選択肢2:正しい

生活モデルは、成長のための力を有するという考え方を持ちます。

生活モデルでは、クライエントが支援を受けながら、自らの問題・課題を解決できるようにする、「成長する存在」と捉えます。

選択肢3:誤り

「治療を必要とする人」は、生活モデルの考え方ではありません。

生活モデルではクライエントの治療に焦点を当てるではなく、人と環境の交互作用に焦点を当て、その人らしい暮らしのなかでQOLを高める点に特徴があります。

選択肢4:誤り

「パーソナリティの変容が必要な人」は、生活モデルの考え方ではありません。人と環境の交互作用に焦点を当て、「その人らしい」暮らしのなかでQOLを高めることを目指します。

選択肢5:誤り

「問題の原因を有する人」は、生活モデルの考え方ではありません。このような捉え方ではなく「問題を抱える人」と捉え、原因は必ずしもクライエントにあるとは考えません。

出典・引用

第33回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)

参考文献